E’ Forse inappropriato definirla la “foto del secolo”, visto che tecnicamente non è proprio una foto, ed anche che il secolo che viviamo è appena agli inizi. E’ però un fatto che l’immagine del buco nero di Virgo-A che ha galvanizzato il mondo, e non solo scientifico, ma anche scatenato l’ironia dei social network, è oggettivamente una pietra miliare nella storia dell’osservazione del cielo.

Abituati, come siamo, alle mirabilie della tecnologia moderna, frequentemente siamo portati a banalizzare la portata dei risultati, tendendo a dare tutto per scontato. Ma così non è: osservare direttamente un oggetto così remoto e sfuggente come un buco nero di una remota galassia è un’impresa titanica, specie se arriva da una disciplina giovanissima come la radioastronomia, che ha solo poco di ottant’anni di vita. Un battito di ciglia, se pensiamo che l’osservazione visiva e lo studio dei corpi celesti si perde nella notte dei tempi.

Bisogna andare indietro agli anni ’30. Fu Karl Jansky, un giovanissimo ingegnere della Bell Telephone – la compagnia telefonica americana – a scoprire che il fastidioso fruscio che disturbava i collegamenti telefonici transoceanici, che negli anni ’30 usavano ponti radio in onde corte, non era di natura terrestre, ma giungeva addirittura dal centro della Via Lattea, in corrispondenza della costellazione del Sagittario.

Inaspettatamente, la sorprendente scoperta non suscitò nell’immediato alcun interesse nel mondo scientifico, che riconobbe solo successivamente il peso della sua scoperta. Stimolò invece l’inventiva di un radioamatore americano, Grote Reber, W9GFZ, che unendo le sue passioni per radio ed astronomia, riprese il lavoro di Jansky e iniziò una sistematica esplorazione radio della volta celeste. Per farlo si costruì nel giardino di casa un’antenna parabolica orientabile di 9 metri di diametro.

Nasceva la radioastronomia.

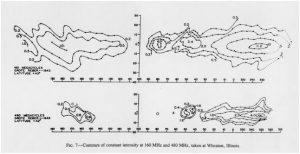

Proprio come per il buco nero, anche Reber sentì la necessità di rendere in immagine i dati che il suo strumento era in grado di rilevare. Utilizzò una tecnica semplice, ma efficace, chiamata countoring: misurava intensità e posizione delle sorgenti, riportandone le coordinate su una mappa, ed univa i punti con valori equivalenti. I suoi disegni, per quanto essenziali, sono i progenitori delle stupende immagini che la radioastronomia ci ha abituato a vedere.

A differenza di quanto era accaduto con Jansky, l’attività pionieristica di Reber non rimase però inosservata. Non solo perché l’osservazione radio offre vari vantaggi rispetto a quella ottica – l’atmosfera, ad esempio, è assolutamente trasparente in ampi spazi dello spettro radio, così come è ininfluente la presenza o meno della luce solare. La radioastronomia era una nuova arma a disposizione dei fisici per svelare le leggi che regolano il nostro universo, una finestra su un terreno totalmente vergine da esplorare.

L’esplorazione richiedeva però strumenti adatti. Come nei telescopi ottici, anche per i cugini radio la qualità del risultato è direttamente proporzionale alle dimensioni della parabola, che è la superficie che raccoglie il segnale radio, concentrandolo sull’antenna posta nel punto focale. La sfida fu inizialmente quella di realizzare strumenti sempre più grandi e geometricamente accurati – le grandi ed imponenti strutture orientabili, in grado di puntare e inseguire ogni oggetto che si muova sulla sfera celeste.

Il vecchio ed iconico radiotelescopio di Jodrell Bank, dell’Università di Manchester, degli anni ’50, ha un diametro di 80 metri.

Questo approccio ha però dei limiti evidenti: è strutturalmente difficile andare oltre determinate dimensione. In qualche caso se ne sono realizzati di fissi, usando avvallamenti naturali, come il NAIC di Arecibo, a Porto Rico. Ma non essendo orientabili, è solo possibile spostare di poco l’antenna, hanno una operatività molto limitata.

Con le onde radio è però possibile usare una soluzione tecnica per aggirare l’ostacolo fisico: l’interferometria. Questa consente di coordinare l’attività di più antenne, anche di piccole dimensioni, distribuite su un ampio territorio. Sfruttando le differenze con cui i segnali radio vengono ricevuti da ognuna delle singole parabole, è possibile riunire ed elaborare i segnali per ottenere risultati riconducibili a quelli restituiti da una singola antenna, grande quanto tutta l’area su cui sorge l’impianto.

Sono strutture chiamate array (schiere), e quello più famoso è sicuramente il Very Large Array (VLA) di Socorro, nel New Mexico, usato come set per varie pellicole hollywoodiane. E’ composto da 27 antenne da 25 metri di diametro, distribuite su tre braccia di 21km ognuno, assibilabile ad una singola parabola da ben 42km di diametro.

Anche gli array hanno però dei limiti. La tecnologia analogica, l’unica disponibile sino a pochi lustri or sono, non consentiva di collocare antenne a distanze maggiori di alcune decine di chilometri dal centro di controllo. Ma la svolta del digitale era ormai alle porte, ed in ambito radioastronomico il suo avvento ha ridefinito completamente lo scenario di riferimento. In effetti la tecnologia analogica presentava limiti significativi. Non solo i radiotelescopi erano in grado di rilevare una singola frequenza per volta, ma era anche necessario decidere a monte quale fosse la tipologia di dato da estrarre dal segnale. L’elaborazione avveniva infatti in tempo reale, ed era effettuata con apparecchiature elettroniche specializzate. Tutto ciò che non era stato predisposto, andava perduto per sempre.

Gli impianti digitali, invece, sono in grado di rilevare un ampio spetto di frequenze e di convertirlo in un flusso di dati digitale, che può essere memorizzato su supporti informatici. E’ una massa rilevante di dati, si arriva anche a produrre varie decine di gigabyte al secondo, ma è una immagine fedele che contiene tutte le informazioni che ci giungono dallo spazio. L’elaborazione, che avviene in questo caso con metodi matematici, non solo può essere differita, ma rimane a disposizione per ogni forma di analisi successiva. Con il digitale cadono poi completamente i vincoli di distanza degli array analogici. E’ sufficiente marcare i dati con un orario assoluto, proveniente da un orologio atomico, perché questi possano essere ricombinati con altri registrati nel medesimo istante, in qualunque parte del mondo.

Proprio quello che è stato fatto per produrre l’immagine del buco nero, una metodologia chiamata interferometria a base amplissima (VLBI). Otto differenti radiotelescopi, sparsi per tutto il globo, hanno operato come una sola mega parabola, grande quasi come il nostro pianeta. Le osservazioni si sono protratte in varie campagne, dal 2015 al 2018. Ogni impianto ha prodotto sino a 350.000 gigabyte al giorno, che venivano memorizzati su degli speciali hard disk e trasferiti per via aerea, il mezzo più veloce per trasferite quantità tanto ingenti di dati, agli istituti di riferimento: l’osservatorio Haystack del MIT ed il Max Planck Institute di Monaco di Baviera. Qui grandi supercomputer hanno prima messo in correlazione i dati provenienti dalle varie fonti, per poi procedere all’elaborazione che ha portato al tanto atteso traguardo.

E’un risultato che non si sarebbe potuto mai raggiungere senza il grandissimo sforzo cooperativo messo in campo, non solo da parte delle istituzioni scientifiche internazionali che hanno messo a disposizione i loro impianti, ma anche sul fronte delle competenze. Sono oltre 200 le ricercatrici ed i ricercatori – fra fisici, matematici, ingegneri ed informatici, provenienti da tutto il mondo – che hanno dato il loro contributo. Un contributo preziosissimo per la scienza, visto che ogni tassello che riusciamo ad aggiungere al puzzle della conoscenza migliora la nostra visione del mondo.

Ma altrettanto prezioso anche per noi comuni mortali: tante delle tecnologie che oramai siamo abituati ad usare quotidianamente e che tanto hanno cambiato la nostra vita, sono figlie dirette di questo tipo di ricerca avanzata.

Per approfondire vi suggerisco di visitare il sito di European Southern Observatory

Le foto sono di Event Horizon Telescope e NRAO